| ACCUEIL |

L’enjeu écologique des politiques de dépollution est très important. Les consommateurs sont exigeants, l’opinion est vigilante. La dépollution est donc un défi technique et financier pour les communes : nouvelles installations, financement, obligation de résultat.

Dans un premier temps, un historique de l’assainissement sera présenté, puis dans un second temps nous étudierons l’assainissement des eaux usées et dans un troisième temps nous travaillerons sur la valorisation des boues.

Ø Les sites internets.

· http://www.cum.qc.ca/cum-fr/station/treastaf.htm

· http://www.ac-noumea.nc/physique-chimie/eau_usees.htm

· http://epuratieau.multiùania.com/sommaire.htm

· http://www.eau-rhin-meuse.fr

· http://www.generale-des-eaux.com

· images du moteur de recherche Google

Ø Les agences et associations.

· Centre International de l’Eau, B.P.5, 75362 PARIS CEDEX 15.

· Agence de l’eau Rhin-Meuse, Route de Lessy, Rozérieuiles, BP 30019, 57161 MOULIN LES METZ CEDEX.

· Lyonnaise des eaux, 18 square Edouard VII, 75316 Paris cedex 09.

· Générale des eaux, 52 rue d’Anjou, 75384 Paris Cedex 08.

· Station d’épuration, B.P.41, avenue de la Meurthe, 54320 Maxéville.

Ø Les livres.

· L’eau de la planète Terre, manuel pédagogique pluridisciplinaire sur le thème de l’eau. CRDP de Franche-Comté.

· BTJ L’eau en danger. N°449.

La question de l'évacuation des eaux usées s'est posée dès que les premières civilisations ont créé les premières villes. Des égouts existaient il y a longtemps à Athènes, à Jérusalem, en Inde. A Rome, le grand collecteur, Cloaca maxima, déversait dans le Tibre les eaux usées de la ville. On a trouvé des égouts d’évacuation des eaux sanitaires dans les ruines des cités préhistoriques de Crète et dans les cités antiques d’Assyrie. Des égouts construits par les romains pour l’écoulement des eaux de pluie sont toujours en service aujourd’hui.

La sédentarisation de l’homme aux abords des rivières et l’utilisation de l’eau pour les activités artisanales et domestique est ancienne. Il en est de même pour l’évacuation des déchets solides et liquides, qui se faisaient autrefois directement dans les rivières. Néanmoins, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les rejets humains et animaliers avaient une composition peu différente du milieu naturel. Les substances polluantes étaient assimilées grâce à la capacité d’autoépuration du milieu.

L’industrialisation et l’urbanisation (imperméabilisation des espaces) ont généré de nouveaux polluants et augmenté les quantités d’eaux souillées à rejeter. Concentrés sur un même milieu récepteur , les polluants ne peuvent plus être assimilés.

En outre, le XXe siècle apporte de nouvelles molécules hautement toxiques, totalement étrangères au milieu. Elles s’accumulent dans les chaînes alimentaires et peuvent contaminer l’homme qui se nourrit de poissons, légumes, fromages… Ces molécules peuvent provenir d’activités industrielles (métaux, radioéléments), mais aussi de l’agriculture intensive (nitrates, pesticides…). Il est donc urgent de dépolluer les eaux usées.

Au XVIIIe siècle, à Paris, on se contentait encore très souvent d'une simple rigole creusée dans la rue. La Bièvre a fini par être couverte au XIXe siècle, tant l'odeur qu'elle dégageait était fétide. Jusqu'à une époque relativement récente, on s'est contenté de rejeter les eaux usées dans la nature, et de les éloigner du centre des villes. A Paris, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les travaux de l'ingénieur Belgrand ont permis d'évacuer les eaux usées en les rejetant dans la Seine, loin des points de puisage au nord-ouest de la capitale. Devant les protestations des riverains situés en aval, on instaura des champs d'épandage qui permirent de filtrer ces eaux sales. Il y a vingt ou trente ans, la plupart des eaux usées, domestiques ou industrielles, étaient encore rejetées telles quelles dans les cours d'eau. En 1960, seuls 12 % des Français étaient reliés à ce que l'on appelait encore le tout-à-l'égout ; la qualité des eaux superficielles (cours d'eau, lacs, étangs...) s'était fortement détériorée. Le programme d'installations modernes d'assainissement a pris son essor à partir des années 60, comme la plupart des grands programmes d'équipements. La loi sur l'eau du 16 décembre 1964 a institué les six Agences de l'eau, dont l'action en faveur de la préservation des ressources n'a cessé de s'amplifier

Constitué de tuyaux en fonte, ciment, béton, grès ou PVC, le réseau peut-être victime d’obstructions (par des graisses alimentaires ou des fécules) ou de perforations (diamètre inférieur à 1.2 mètres) et c’est souvent le cas, les égoutiers ne peuvent y pénétrer pour en assurer l’entretien. Un moyen ingénieux est donc utilisé : la vidéo. Une mini-caméra pivotante envoie en direct les images sur un écran de télévision et permet ainsi d’inspecter l’état du réseau d’assainissement et de le réparer.

Contrairement au système d’approvisionnement en eau, les eaux usées circulent dans la canalisations uniquement par gravité : la conduite doit donc être inclinée pour permettre aux eaux usée de s’écouler à une vitesse suffisante (0.5 mètre par seconde) pour entraîner les solides en suspension.

L’assainissement c’est le nettoyage des eaux usées.

Les eaux usées collectées sont nettoyées dans une usine de traitement des eaux usées. Il existe trois niveaux de traitement :

q Le traitement primaire pour éliminer les gros déchets et les matières solides en suspension,

q Le traitement secondaire pour réduire les polluants dissous dans l’eau par des procédés biologiques ou physico-chimiques,

q Le traitement tertiaire, encore plus poussé, pour désinfecter et éliminer l’azote et le phosphore.

Les traitements appliqués dépendent bien sûr du degré de pollution des eaux mais aussi des exigences de qualité du milieu naturel dans lequel l’eau épurée sera rejetée (zone de baignade, de pêche, d’aquaculture…).

Un schéma temporel de l’eau usée suit, il vous donnera des informations complémentaires.

Le transport des eaux usées dans les collecteurs se fait généralement par gravité, sous l’effet de leur poids. Une station de relèvement permet d’acheminer les eaux usées dans la station d’épuration lorsque ces dernières arrivent à un niveau plus bas que les installations de dépollution. Cette opération de relèvement des eaux s’effectue grâce à des pompes ou à des vis d’Archimède.

Le relevage des eaux usées.

Les prétraitements ont pour objectif d’éliminer les éléments les plus grossiers, qui sont susceptibles de gêner les traitements ultérieurs et d’endommager les équipements.

Il s’agit :

q Des déchets volumineux (dégrillage)

q Des sables et graviers (dessablage)

q Des graisses (dégraissage-déshuilage)

Au cours du dégrillage, les eaux usées passent au travers d'une grille dont les barreaux, plus ou moins espacés, retiennent les matières les plus volumineuses. Ces éléments sont ensuite éliminés avec les ordures ménagères. Le tamisage, qui utilise des grilles dont l'espacement est plus réduit, peut compléter cette phase de prétraitement. Cependant, il génère beaucoup plus de déchets.

Le dessablage débarrasse les eaux usées des sables et des graviers par sédimentation. L'écoulement de l'eau à une vitesse réduite dans un bassin appelé dessableur entraîne leur dépôt au fond de l'ouvrage. Ces particules sont ensuite aspirées par une pompe. Les sables récupérés sont essorés, puis lavés avant d'être soit envoyés en décharge, soit réutilisés, selon la qualité du lavage.

Un dessableur.

Le dégraissage vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, graisses qui peuvent gêner l'efficacité des traitements biologiques qui interviennent ensuite. Le dégraissage s'effectue par flottation. L'injection d'air au fond de l'ouvrage permet la remontée en surface des corps gras. Les graisses sont raclées à la surface, puis stockées avant d'être éliminées (mise en décharge ou incinération). Elles peuvent aussi faire l'objet d'un traitement biologique spécifique au sein de la station d'épuration.

Le traitement primaire fait appel à des procédés physiques, avec décantation plus ou moins aboutie, éventuellement assortie de procédés physico-chimiques, tels que la coagulation- floculation.

Ces traitements éliminent 50 à 60% des Matières En Suspension (MES), mais ne suffisent généralement plus pour satisfaire les exigences épuratoires de la réglementation actuelle. Avec la coagulation et la floculation dans des décanteurs lamellaires, on peut éliminer jusqu'à 90% des MES.

Il existe plusieurs types de décanteurs :

q La décantation primaire classique consiste en une séparation des éléments liquides et des éléments solides sous l'effet de la pesanteur. Les matières solides se déposent au fond d'un ouvrage appelé décanteur pour former les boues primaires. Ces dernières sont récupérées au moyen d'un système de raclage. Ce traitement élimine 50 à 55 % des matières en suspension.

q La décantation lamellaire permet d'accroître le rendement de la décantation. Ce type d'ouvrage comporte des lamelles parallèles inclinées, ce qui multiplie la surface de décantation et accélère donc le processus de dépôt des particules. Une décantation lamellaire permet d'éliminer plus de 70 % des matières en suspension.

q La décantation est encore plus performante lorsqu'elle s'accompagne d'une floculation préalable. La coagulation-floculation permet d'éliminer jusqu'à 90 % des matières en suspension. Cette technique comporte une première phase d'adjonction d'un réactif, qui provoque l'agglomération des particules en suspension, puis une accélération de leur chute au fond de l'ouvrage. Les amas de solides ainsi obtenus sont appelés flocs.

Les traitements secondaires correspond à l’élimination biologique des matières polluantes. Dans la grande majorité des cas, l'élimination des pollutions carbonée et azotée s'appuie sur des procédés de nature biologique. Les procédés membranaires combinent quant à eux des procédés biologiques et physiques.

A) Les traitements biologiques.

Les traitements biologiques reproduisent, artificiellement ou non, les phénomènes d'autoépuration existant dans la nature. L'autoépuration regroupe l'ensemble des processus par lesquels un milieu aquatique parvient à retrouver sa qualité d'origine après une pollution.

Les techniques d'épuration biologique utilisent l'activité des bactéries présentes dans l'eau, qui dégradent les matières organiques. Ces techniques sont soit anaérobies, c'est-à-dire se déroulant en absence d'oxygène, soit aérobies, c'est-à-dire nécessitant un apport d'oxygène. En France, c'est aujourd'hui le procédé des boues activées qui est le plus répandu dans les stations d'épuration assurant un traitement secondaire.

a) Les procédés biologiques intensifs.

Ils regroupent toute une série de techniques ayant en commun le recours à des cultures bactériennes qui "consomment" les matières polluantes. Il existe deux grandes catégories de procédés biologiques artificiels :

q les installations à cultures libres, dans lesquelles la culture bactérienne est maintenue en suspension dans le courant des eaux usées à traiter ;

q les installations à cultures fixées, où la culture bactérienne (appelée aussi biofilm, film biologique ou biomasse) repose sur un support (caillou, plastique, milieu granulaire fin).

_Les installations à boues activées fonctionnent selon le principe des cultures libres.

Il s'agit d'un système d'épuration aérobie, c'est-à-dire nécessitant un apport d'oxygène. La culture bactérienne est maintenue dans un bassin aéré et brassé. Un système d'aération permet à la fois d'apporter l'oxygène nécessaire à l'épuration et de brasser les eaux usées. Ce brassage est indispensable pour homogénéiser le mélange et éviter les dépôts. Les matières organiques contenues dans l'eau se transforment en carbone (sous la forme de dioxyde de carbone - CO2) sous l'action des bactéries. Les résidus ainsi formés, contenant ce stock de bactéries, sont appelés boues. Après un temps de séjour dans ce bassin d'aération, l'effluent est renvoyé dans un clarificateur, appelé aussi décanteur secondaire. L'eau épurée est ainsi séparée des boues par décantation.

Ensuite, les boues sont soit envoyées dans une unité de traitement spécifique, en vue de leur épandage agricole ou de leur élimination, soit réinjectées pour partie dans le bassin d'aération. On qualifie cette opération de recirculation des boues. Ce recyclage d'une partie des boues produites par le système d'épuration permet de maintenir la masse de bactéries contenue dans le bassin d'aération à un niveau compatible avec les performances épuratoires attendues. C'est le traitement biologique le plus simple et le plus fréquemment utilisé actuellement en France.

Un bassin de boue activée.

_Les installations à cultures fixées peuvent recourir à différents types de supports pour les cultures bactériennes.

La technique des lits bactériens consiste à faire supporter les micro-organismes épurateurs par des matériaux poreux ou caverneux. L'eau à traiter est dispersée en tête de réacteur et traverse le garnissage et peut être reprise pour une recirculation. La surface d'encombrement au sol est limitée, et le coût en énergie peu élevé. Néanmoins, elle nécessite des volumes réactionnels importants et entraîne l'émanation d'odeurs.

Dans les lits bactériens (ou filtres bactériens), la masse active des micro-organismes se fixe sur des supports poreux inertes ayant un taux de vide d'environ 50% (minéraux, comme la pouzzolane et le coke métallurgique, ou plastiques) à travers lesquels on fait percoler (pénétrer) l'effluent à traiter. En plus du lit bactérien, le procédé met en œuvre un clarificateur où l'eau épurée est séparée de la culture microbienne.

Dans un premier temps, l'effluent est réparti aussi uniformément que possible (dispersion en pluie par une grille de répartition rigoureusement plane) à la surface du filtre.

Le procédé comporte ensuite deux phases : la phase d'aération et la phase de décantation.

L'aération est réalisée dans le lit bactérien par tirage naturel ou par ventilation. Ainsi, une aération abondante, par le sommet et le bas du massif filtrant provoque sur ce dernier le développement d'une flore microbienne aérobie et, dès lors, le processus d'oxydation efficace de l'effluent qui y percole lentement. L'entrée de l'effluent se fait toujours à la partie supérieure et l'évacuation (après une éventuelle recirculation) par le fond car, en aucun cas, le massif filtrant ne peut être noyé (arrêt de la fonction aérobie). De ce fait, son utilisation présente un inconvénient majeur en ce sens qu'elle abaisse fortement la cote du point de sortie de l'effluent (au moins 1 m). Dès lors, sauf conditions topographiques exceptionnelles, son utilisation, sans dispositif de relevage, s'avère utopique en vue d'envisager en aval l'installation d'un dispositif d'épandage. Le développement de la masse bactérienne se fait à la surface du support. Lorsqu'elle devient trop importante, la pellicule bactérienne se détache naturellement; elle doit alors être séparée de l'effluent par décantation.

Peu utilisés, ces procédés équipent moins de 10 % du parc français de stations d'épuration. Ils sont en général réservés aux installations d'une taille inférieure à 2000 équivalents-habitants.

_La biofiltration utilise une culture bactérienne fixée sur un support granulaire fin, ou milieu granulaire, immergé dans un bassin. Le milieu granulaire sert à la fois de filtre et de support aux cultures bactériennes. Cette installation offre donc la possibilité de réaliser conjointement la dégradation des matières polluantes et la clarification des eaux usées. Les matières utilisées pour le support sont soit naturelles (pouzzolane, argiles expansés, schistes ), soit synthétiques (billes de polystyrène expansé). Quel qu'il soit, le matériau retenu doit se caractériser par son action filtrante et permettre une fixation maximale des cultures biologiques. Un système d'aération apporte l'oxygène nécessaire à l'intérieur du filtre.

Mise au point dans les années 80, elle présente l'avantage d'utiliser des installations plus compactes qui permettent une intégration facile des usines d'épuration en milieu urbain.

b) Les procédés biologiques extensifs.

Il s’agit d’un procédé d’épuration des eaux qui consistent à imiter ce qui se passe dans le milieu naturel. Parmi les différents procédés appelés « lagunage », il en est un qui respecte au mieux les principes fondamentaux de l’autoépuration : il s’agit du lagunage à macrophytes ou végétaux supérieurs. Cette station de lagunage est, comme un étang, ceinturée de végétaux, roseaux, iris, joncs, possédant un système racinaire très développé qui s’enfonce dans le sol. Autour de ces racines vivent des bactéries qui jouent le rôle de « ciseaux biologiques » et coupent les molécules de matières organiques présentes dans les eaux usées. Les bactéries sont aérobies : elles ont besoin d’oxygène. Leur activité, c’est-à-dire la transformation des éléments polluants, se manifeste par le rejet de gaz carbonique, de molécule d’eau, d’ions nitrates et phosphates. Elle n’engendre aucun gaz nauséabond. Les plantes, mentionnées ci-dessus, jouent le rôle de pompes biologiques en utilisant les ions nitrates et phosphates pour leur propre développement.

Un système d’épuration pour un ferme : le lagunage.

Le lagunage utilise donc la capacité épuratrice de plans d'eau peu profonds. Concrètement, les eaux usées sont envoyées dans une série de bassins, au minimum trois. L'oxygène est apporté par les échanges avec l'atmosphère au niveau du plan d'eau et par l'activité de photosynthèse des microalgues de surface. La pollution organique se dégrade sous l'action des bactéries présentes dans le plan d'eau. Le rayonnement solaire détruit en outre certains germes (lagunage de finition, dans les derniers bassins). La durée de séjour des eaux usées dans les bassins peut atteindre jusqu'à 60 jours et les eaux à traiter doivent avoir subi une décantation préalable (lagunage primaire).

Ce mode d'épuration permet d'éliminer 20 % à 30 % de l'azote et contribue à une réduction très importante des germes. Il a cependant l'inconvénient d'utiliser des surfaces importantes et de ne pas offrir des rendements constants durant l'année. Il est surtout bien adapté aux communes rurales.

B) Les procédés membranaires.

Les procédés membranaires combinent des procédés biologiques et physiques. Un traitement par boues activées est suivi d’une filtration au travers de membranes organiques ou céramiques. Ces membranes très fines constituent une barrière physique qui retient les micro-organismes et les particules. Les bactéries ne franchissent pas la membrane, mais restent dans le réacteur, c’est-à-dire le bassin à boues activées où se déroule la réaction biologique de dégradation des matières organiques. Ce type de traitement a l’avantage de nécessiter des installations de dimension réduite (suppression du clarificateur) et d’offrir un très haut niveau d’épuration. Mais il reste peu utilisé, car les coûts de fonctionnement en sont très élevés.

À l'issue des traitements, une ultime décantation permet de séparer l'eau épurée et les boues ou résidus secondaires issus de la dégradation des matières organiques. Cette décantation est opérée dans des bassins spéciaux, les clarificateurs.

Deux clarificateurs

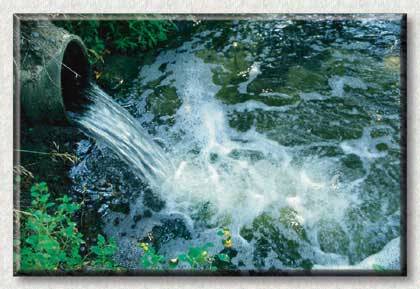

L'eau épurée peut alors être rejetée dans le milieu naturel.

Rejet de l’eau épurée dans un cours d’eau.

Les boues récupérées en fond d'ouvrage sont pour partie renvoyées vers le bassin d'aération pour y maintenir la concentration voulue en micro-organismes épuratoires et, pour partie, extraites et envoyées sur la ligne de traitement des boues.

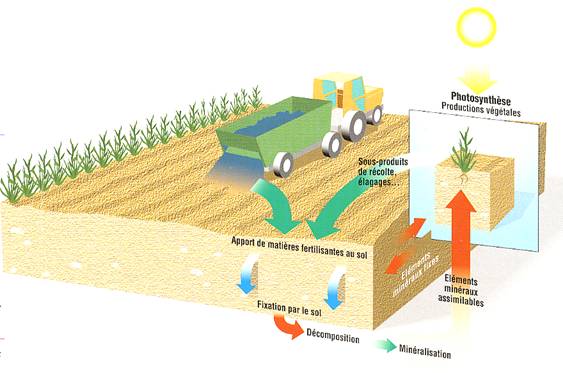

Les boues sont des sous-produits issus du traitement des eaux usées. Utilisées en qualité et en quantité appropriées, elles fertilisent les sols. Elles constituent un engrais organique.

Du déchet à l’engrais.

Les micro-organismes du sol se nourrissent des matières organiques apportées par les boues. Une partie d’entre elles est transformée en éléments minéraux assimilables par les plantes (ex : azote, phosphore, potassium…). L’autre partie est incorporée au sol et permet d’en améliorer l’activité biologique.

Une épuration naturelle par le sol.

Le sol “ digère” la matière organique et complète ainsi le travail d’épuration des usines de dépollution des eaux usées. L’épandage tire à la fois parti de l’apport agronomique des boues et des capacités d’épuration naturelle du sol.

L’épandage.

Les études préalables : tout épandage est soumis à une étude préalable : analyse des boues, vérification de leur conformité et suivi de leur valeur agronomique ; autant de paramètres qui doivent être pris en compte.

Le plan d’épandage : l’élaboration d’un plan permet de déterminer la compatibilité des boues avec les sols et cultures de la zone concernée. Les modalités de réalisation du plan définissent les relations envisagées avec les agriculteurs, le descriptif des capacités de stockage sur site et hors site, les solutions alternatives d’élimination en cas d’impossibilité majeure d’accès aux cultures.

Schéma de l’épandage.

Le dépôt officiel du plan : ce plan est ensuite soumis à l’administration (DDAF, DDASS…) pour contrôle et approbation.

La livraison des boues et l’épandage : une fois démontré le réel intérêt agronomique des boues ainsi que leur innocuité, la livraison aux agriculteurs peut commencer. L’épandage ne peut néanmoins avoir lieu toute l’année. L’été ou l’automne sont les périodes les plus propices, après les récoltes, ou au printemps, avant les semis.

Les limites de l’épandage : toutes les terres agricoles ne peuvent pas recevoir des boues (fonction de la présence ou non d’animaux, de la proximité de rivière ou d’habitations, de la teneur du sol en certains éléments…). De plus, cette stratégie de valorisation des boues peut-être une solution pour des petites communes, mais présente un problème de stockage en attendant l’époque d’épandage. Les boues ne peuvent être épandues seulement si elles ne sont pas contaminées (hydrocarbures, cuivre…).

Le traitement d’un mètre cube d’eaux usées produit 350 à 400 grammes de boues. Ce n’est pas rien, puisque, rapportée à l’échelle du pays, la production de boues s’élève à environ 0.8 million de tonnes de matière sèche. Elle atteindra 1.2 million de tonnes en 2002.

¨ 60% des boues sont recyclées par l’agriculture (épandage, enfouissement, compostage avec les déchets verts…),

¨ 15% sont incinérées, spécifiquement ou co-incinérées avec les ordures ménagères,

¨ 25 % sont envoyées en décharge.

Mais le volume des boues rejetées augmente. De plus, en 2002, la réglementation interdira la mise en décharge des boues produites par la dépollution de l’eau. Ces deux contraintes imposent le développement de filières de valorisation et des processus qui permettent l’incinération ou le traitement des boues.

Ces techniques sont les suivantes : déshydratation et épaississement ; digestion anaérobie ; plate-forme de compostage ; unité de séchage ; incinération par four à lits fluidisés ; co-incinération avec les ordures ménagères. Les filières alternatives de traitement, telles que le compostage ou le séchage, devraient être développées. Elles seront fondées sur une hygiénisation et une stabilisation plus poussée des sous produits.

Jusqu’à présent considérées comme un sous produit de l’épuration des eaux-usées, dont il fallait se débarrasser (350 à 400 grammes de boues pour un mètre cube d’eaux usées), elles sont apparues comme de véritables ressources. Parce que riches en nutriments organiques, en minéraux et en énergies, les boues sont en effet autre chose qu’un déchet. L’important, est de développer des filières ouvertes qui ne privilégient plus une seule voie d’exploitation des boues. C’est, en tout cas, un chois à faire pour éviter l’impasse de la solution unique et nous adapter aux contraintes locales – aussi bien écologiques, économiques que politiques - comme aux volumes et aux types de boues à traiter.

Pour l’heure, trois voies sont actuellement bien dessinées : le compostage, le séchage et la valorisation énergétique.

Généralités.

Le compostage et le séchage transforment la boue en produits de belle présentation, sous forme de compost ou de granulés. Ils ne présentent plus aucun risque sanitaire ni nuisance olfactive. Faciles à utiliser, ils servent bien sûr pour l’agriculture, mais aussi pour l’aménagement paysager ou routier.

¨ Pour les petites stations d’épuration, le compostage par roseaux, ou rhizocompostage, est une solution simple, économique et facile à mettre en œuvre. Un simple lit de roseaux suffit en effet à déclencher le processus biologique de transformation des boues. Et le résultat est un compost cent pour cent écologique. La déshydratation est également envisageable : des unités mobiles, transportées par camion, acheminent les boues vers un centre de traitement proche de la station d’épuration.

¨ Pour les collectivités moyennes, le compostage avec un coproduit carboné ‘écorce, palette broyées) et le séchage sont plus adaptés. Seules limites : la nécessité de s’approvisionner en coproduit carboné pour le compostage ou de disposer d’une source d’énergie à prix attractif pour le séchage. Mais la valorisation agricole et paysagère qu’autorisent ces techniques compense largement l’investissement réalisé.

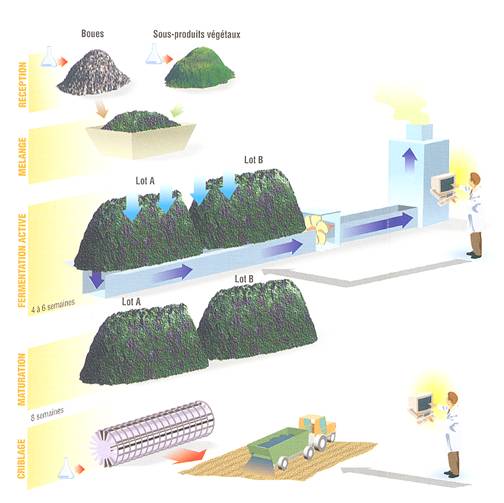

Le compostage.

Le compostage est une technique familière et éprouvée. Depuis longtemps, l’épandage de déjections animales mélangées à des sous-produits végétaux, tels que la paille, permet de recycler l’humus en agriculture.

Un procédé biologique…

Le compostage est un procédé biologique aéré qui traite les boues des usines de dépollution des eaux-usées en mélange avec un ou plusieurs sous-produits d’origine végétale : sous produits de l’industrie du bois (sciure, copeaux), de l’industrie agro-alimentaire (rafles de maïs…), de l’agriculture (paille…) ; déchets des collectivités (déchets verts).

…en trois phases.

La production de compost se déroule en trois grandes phases :

¨ Une phase de mélange avec un ou plusieurs co-produits ;

¨ Une phase de fermentation en aération naturelle ou forcée et/ou par retournement ;

¨ Une phase de maturation lente.

Le criblage final du compost permet d’obtenir la granulométrie voulues. Le refus du criblage est recyclé.

Schéma du compostage.

Un produit adapté à l’agriculture.

Le composte est écologique : il permet de réintégrer dans les sols et dans les grands cycles écologiques de la nature la matière organique provenant des boues et des sous-produits d’origine végétale.

Le processus biologique naturel du compostage s’inscrit clairement dans une approche de gestion durable des déchets. Le compost ne génère pas de nuisances olfactives. Il développe une odeur caractéristique de sous-bois et possède une réelle valeur agronomique. C’est un amendement organique aux qualités agronomiques reconnues et utiles.

Une utilisation aisée :

La transformation des boues en compost d’une consistance semblable à celle d’un terreau facilite grandement leur utilisation par les agriculteurs : d’une meilleure présentation, transport, stockage et épandage sont plus aisés que pour les boues épandues directement.

Des utilisations diversifiées.

Le compostage permet de diversifier l’utilisation des boues issues des usines de dépollution des eaux-usées, bien au-delà de l’agriculture classique. Le compost permet en effet bon nombre d’autres utilisations : aménagements paysagers, sylviculture, horticulture, arboriculture, fertilisation des espaces verts, réhabilitation des sites industriels.

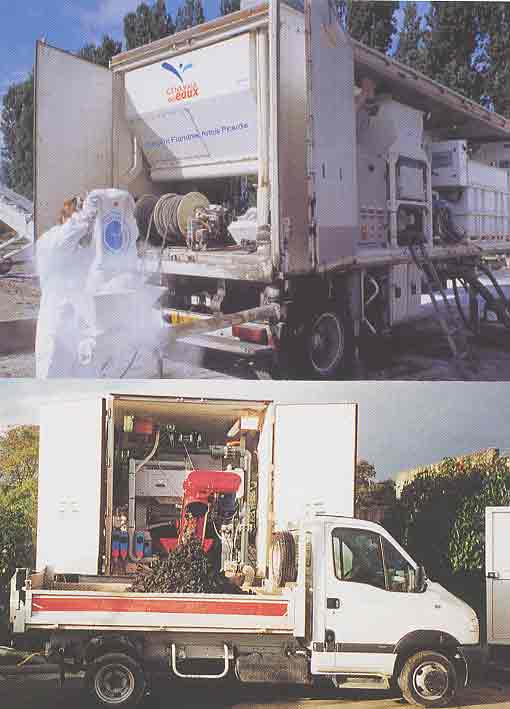

Les unités mobiles de déshydratation.

Unité mobile de déshydratation.

Petites et moyennes communes sont, elles aussi, confrontées au problème posé par la valorisation des boues issues du traitement des eaux usées en station d’épuration. Ces boues liquides, considérées comme sources de nuisance en raison de leur odeur, ne sont plus directement utilisables dans l’agriculture, pour l’épandage, avec autant de liberté qu’autrefois. Transformer les boues en un compost de qualité, c’est-à-dire stable et hygiénisé , nécessite au préalable d’en augmenter le taux de siccité. Comment ? en épaississant les boues puis en les déshydratant. Deux solutions : s’équiper d’une unité de déshydratation fixe, un investissement important, ou utiliser une unité mobile. Objectif : réduire le volume des boues tout en les préparant à l’ultime étape, le séchage.

A la sortie de la station, 120 litres ne pourront pas être rejetés à la rivière. Ce sont les boues liquides, qui peuvent être utilisées telles quelles dans l’agriculture. Mais comme l’épandage a lieu entre une et trois fois par an, ces boues, dont le taux de siccité n’est que de 2 %, doivent parfois être conservées pendant des mois. Résultats : du stockage, des coûts de transport élevés dus au volume important des boues et une odeur qui peut représenter une véritable nuisance pour la collectivité.

Dans le camion, il y a une déshydratation : passage des boues liquides aux boues sèches. La déshydratation permet d’obtenir 10 kilos de boues à partir de 120 litres de boues liquides.

Les boues liquides épaissies sont soumises à l’action d’une centrifugeuse qui sépare, à très grande vitesse, les particules solides de l’eau. L’unité mobile de déshydratation, qui passe de station d’épuration en station d’épuration, peut produire jusqu’à 300 kilos de boues déshydratées par heure. D’un volume inférieur aux boues liquides, les boues sèches sont moins chères à stocker et à transporter dans la perspective d’un épandage. Mais elles contiennent encore de nombreux éléments susceptibles de fermenter.

Le taux de siccité exprime la proportion de matière sèche contenue dans l’eau. Exemple : 1000 litres de boues dont le taux de siccité est de 3 % contiennent 970 litres d’eau et 30 kilos de matière sèche.

La déshydratation est une étape majeure de la filière de traitement des boues. Après épaississement et avant chaulage, compostage ou séchage, elle s’avère déterminante pour la suite du traitement.

En effet, avant d’envisager une filière de valorisation, il est souvent nécessaire que les boues atteignent une teneur minimale en matière sèche. Selon le contexte, elles seront dirigées vers l’épandage, le compostage, le séchage, l’enfouissement technique, le traitement thermique ou la co-incinération avec les déchets ménagers. Les unités mobiles de déshydratation constituent une solution mécanique, souple, économique et particulièrement adaptées aux petites collectivités.

Photographie d’une unité mobile de déshydratation.

Les techniques de déshydratation.Les boues sont déshydratées de manière

mécanique : elles sont soit pressées entre les bandes mobiles d’un filtre à

bandes ou entre les plateaux d’un filtre-presse, soit centrifugées. L’opération

permet de retirer une partie de l’eau qu’elles contiennent.

pressées entre les bandes mobiles d’un filtre à

bandes ou entre les plateaux d’un filtre-presse, soit centrifugées. L’opération

permet de retirer une partie de l’eau qu’elles contiennent.

Les avantages :

¨ Réduire et partager les investissements entre communes

¨ Le tonnage est réduit donc le transport aisé

¨ Autonomie et rapidité d’intervention.

La teneur en matière sèches et la destination des boues :

· 15 à 30% pour obtenir un compostage dans de bonnes conditions,

· 25 à 35% pour assurer l’auto-combustibilité en cas de traitement thermique,

· 15 à 30% pour un co-traitement avec les ordures ménagères,

· d’un minimum de 30% pour l’enfouissement technique.

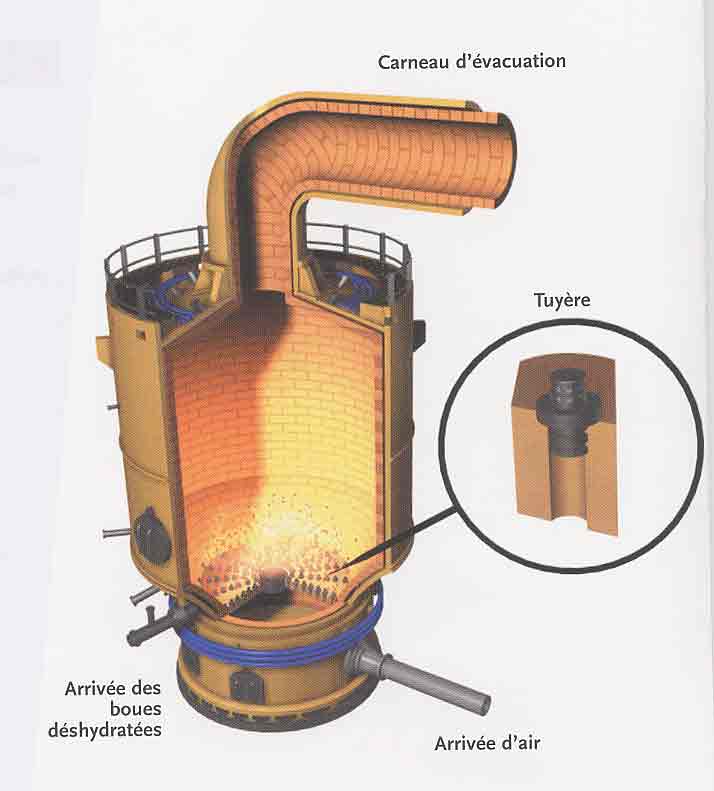

Le traitement thermique.

Lors du traitement thermique, la matière organique contenue dans les boues est oxydée et les boues sont détruites. Cette oxydation s’effectue dans un four servant uniquement à la combustion des boues et des déchets d’usines de dépollution des eaux usées

Schéma d’un four d’incinération.

La technologie Pyrofluid.

La principale technique utilisée est le traitement dit sur lit de sable fluidisé selon la technologie Pyrofluid. Ce traitement permet la combustion totale des boues en quelques secondes dans un four porté à une température d’environ 900°C. Ce procédé garantit le respect des normes de rejet des fumées les plus sévères. La grande inertie thermique du système garantit une utilisation optimale des installations qui peuvent fonctionner 24 heures sur 24 de 5 à 7 jours par semaine. Son coût de maintenance est très faible. En France, à l’heure actuelle, 15 à 20% des boues sont traitées selon ce procédé.

La réduction des volumes et la garantie sanitaire ?

Qu’il soit appliqué uniquement aux boues ou à un mélange de boues et d’ordures ménagères, le traitement thermique est la filière qui répond le mieux aux exigences de réduction des germes pathogènes.

Des cendres inertes et valorisables.

Le traitement thermique offre’ le gros avantages de ne produire en sortie de four d’oxydation que des matières minérales quasiment inertes, valorisables sous forme de matériau de construction de routes ou d’éléments préfabriqués en béton.

Une énergie recyclée.

L’énergie produite par l’incinération est récupérée au moyen d’installations spécifiques.

Une partie de cette énergie est recyclée dans le processus de combustion pour assurer la destruction des boues sans apport de combustible. L’énergie excédentaire est distribuée sous forme de chaleur vers l’extérieur ou transformée en électricité pour couvrir d’autres besoins propres à l’usine.

Enfin, le traitement thermique ne dégage pas de mauvaise odeur.

La co-incinération avec les déchets ménagers :

une alternative économique.

La co-incinération consiste à utiliser pour traiter les boues, les équipements d’incinération des déchets ménagers et de traitement de fumées déjà existants.

Les collectivités s’épargnent ainsi les investissements que nécessiteraient la construction d’un four spécifique et la mise en place d’équipements de traitement des fumées.

Les boues peuvent être introduites séchées totalement (à 90%) ou partiellement (60%) ou sous forme de boues seulement déshydratées. Leur incorporation dans les fours d’incinération se fait de différentes façons selon leur teneur en eau.

Dans tous les cas, les sous-produits solides (mâchefers) qui résultent de cette incinération conjointe sont d’une qualité équivalente à l’issue de la seule incinération des déchets ménagers. Ils restent valorisables selon la filière déjà en place.

Cette dernière filière, l’exploitation énergétique est une solution qui concerne surtout les grands sites urbains qui ont à traiter des volumes de boues importants. Elle permet d’assumer l’importance des gisements et de répondre à la difficulté de trouver des surfaces agricoles correspondantes.

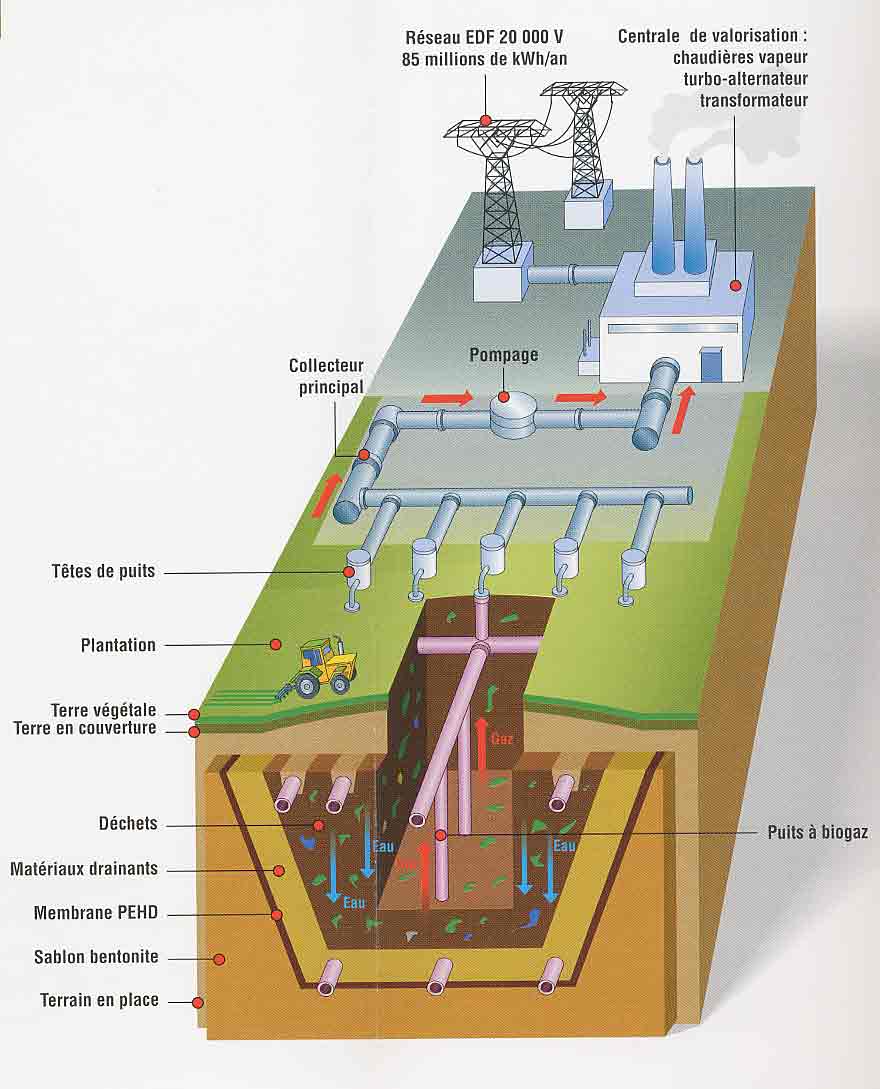

L’enfouissement technique.

L’enfouissement technique apparaît comme un maillon indispensable de la filière de traitement des boues, notamment en complément des autres filières de traitement. Cette solution est sûre et facile à mettre en œuvre.

Un stockage durable…

Les boues sont enfouies, mélangées à des déchets ménagers, dans un site spécialement préparé à cet effet afin de protéger le sol, la nappe phréatique et l’air.

… et contrôlé.

Avec le temps, les déchets se décomposent. Les phénomènes inhérents à cette décomposition sont contrôlés de façon à éviter toute contamination du milieu :

· surveillance de l’étanchéité du site,

· compactage des résidus,

· récupération et traitement des jus de décharge,

· récupération du biogaz, un gaz issu de la décomposition des déchets en absence d’oxygène et riche en méthane.

Maîtriser les nuisances.

Afin de limiter les nuisances olfactives, les boues sont généralement stabilisées avant leur admission dans le centre d’enfouissement. De la même manière, et pour réduire la production de jus, on n’y acceptera que des boues d’une teneur en humidité n’excédant pas 70%.

Une voie pour les déchets non valorisables.

Avant de se tourner vers les centres d’enfouissement technique, l’évolution réglementaire, en limitant l’admission dans ces centres aux seuls déchets ultimes, incite les divers acteurs à explorer toutes les autres options disponibles. Il s’agit de ne stocker dans notre environnement que des déchets pour lesquels aucune solution alternative, comme la valorisation agricole ou le traitement thermique, n’est techniquement et économiquement réalisable.

Un stockage productif.

La production naturelle de biogaz au cours du processus de décomposition permet une valorisation originale et performante des centres d’enfouissement technique.

Des déchets pleins d’énergie.

La récupération du biogaz, rendue obligatoire par la réglementation, et sa valorisation qui est mise en œuvre chaque fois que possible par Onyx, transforment progressivement les centres d’enfouissement technique en sites de production d’énergie.

Par leurs spécificités, les boues jouent un rôle positif dans cette production de biogaz, en accélérant la décomposition des déchets et leur stabilisation.

Schéma de captage de gaz suite à un enfouissement technique.

Une énergie recyclée.

Les possibilités de valorisation du biogaz sont multiples :

· production d’électricité,

· chauffage de bâtiments ou de serres,

· après purification, transformation en carburant pour moteurs d’engins de chantier ou véhicules de transport.

L’oxydation par voie humide : une opération simple.

La combustion des boues sans flamme ni fumée : un processus intégré à la filière du traitement des eaux.

Ce procédé met en œuvre le principe de l’oxydation par voie humide. Cette technique, souvent assimilée à une combustion sans flamme ni fumées, consiste en effet en une oxydation à chaud et sous pression des boues en milieu humide.

L’oxydation par voie humide (OVH) est une opération très simple dans son principe, connue depuis le début du siècle et utilisée depuis quarante ans pour les effluents industriels. L’OVH consiste à chauffer un liquide sous pression en présence d’un gaz oxydant, dans le but de transformer – par oxydation- une grande partie de ses composés organiques. Les produits de cette transformation sont :

· un rejet gazeux propre,

· un liquide organique éliminé biologiquement dans la filière de traitement des eaux,

· un solide, essentiellement minéral, totalement inerte et valorisable.

Des conditions faciles à réunir.

Les conditions opératoires à réunir pour l’OVH sont assez simples : une température de 200 à 300 °C, une pression de 40 à 150 bar, un temps de séjour de 15 minutes à 2 heures. Le gaz oxydant peut être de l’oxygène ou simplement de l’air.

L’oxydation par voie humide se fait à partir de boues simplement épaissies : ce procédé ne nécessite aucune déshydratation ni séchage préalable des boues.

Enfin contrairement au traitement thermique qui a lieu en milieu gazeux, l’opération se déroule ici en milieu humide.

Photographie des équipements nécessaires à l’oxydation par voie humide.

Une technique propre et économe.

C’est une technique propre parce qu’elle permet à tous les constituants de la boue d’être recyclés, valorisés ou réintroduits dans le milieu naturel sans aucune nuisance et sans aucun traitement complémentaire.

Un traitement non polluant.

Le traitement se déroule à l’état liquide, ainsi on évite à la fois les rejets de poussières et les émissions acides. Les gaz formés ne contiennent pas de dioxines et leur faible quantité de gaz carbonique contribue à limiter l’effet de serre. Contrairement au traitement thermique au cours duquel les fumées doivent faire l’objet d’un traitement spécifique, l’OVH traite in situ tous les polluants.

Un tonnage réduit au maximum.

Au final, le tonnage des boues est réduit au maximum. Une tonne de boues épaissies est réduite à 20 KG, voire 10 KG après séchage.

Une technique couplée avec le traitement biologique des eaux usées.

La solution aqueuse issue de l’OVH est réintroduite en tête d’usine de dépollution des eaux usées : la matière organique qu’elle contient est facilement biodégradable. Elle est éliminée biologiquement dans la filière de traitement des eaux et apporte un complément de carbone indispensable aux hauts rendements de dépollution des eaux usées.

Compte tenu des enjeux qu’elle représente , la dépollution des eaux usées fait appel à la participation de tous. D’un point de vue financier d’abord, puisque les consommateurs contribuent avec leur facture d’eau au financement de l’assainissement (prélèvement de la taxe d’assainissement pour aider les communes à traiter les eaux usées, redevances aux agences de l’eau pour la préservation de l’environnement). Ensuite, certains réflexes sont à prendre au quotidien pour faciliter la dépollution.

Les élèves doivent être en mesure de comprendre les enjeux de la consommation excessive de l’eau, de la pollution des zones humides…

La compréhension du fonctionnement de dépollution des eaux usées peut aider les élèves à prendre conscience tout d’abord dans une démarche technologique puis dans une démarche de citoyen de la planète de l’importance de la qualité de l’eau pour le monde vivant.

Une station d’épuration fonctionne “comme” un milieu naturel mais à une plus grande échelle et de manière mécanisée. Cependant il ne faut pas oublier que le milieu naturel joue encore un rôle épurateur, mais pas de manière mécanisé. Il ne faut donc pas rompre l’équilibre de la nature…

Il serait intéressant de poursuivre ce travail vers le traitement de l’eau, pour approfondir nos connaissances sur la place de l’eau dans notre système naturel, puis vers le cycle de l’eau.

Ensuite un travail sur les problèmes d’approvisionnement en eau potable dans les pays arides pourrait nous donner de bonnes connaissances pour comprendre les enjeux écologiques, financiers et même politiques de l’eau.